Política

El efecto como defecto

CONCIENCIA CRÍTICA | Miguel Ángel Huamán | Junio 20, 2025

La mirada del lenguaje como un código que transmite información del entorno como función principal puede ser útil frente a situaciones excepcionales (un peligro, una colisión, un accidente, un suceso imprevisto, etc.) propios de la biósfera natural a la que pertenecemos. Esta deviene limitante para el devenir temporal de la semiósfera cultural, en cuya complejidad dialéctica los seres humanos nos desarrollamos. La lógica que fundamenta el uso referencial y descriptivo del lenguaje se muestra consistente ante situaciones perentorias que exigen respuestas urgentes. Por el contrario, la lógica que fundamenta el uso simbólico y realizativo del lenguaje posee una condición paraconsistente que facilita nuestra capacidad de adaptación y la transformación de nuestro hábitat. Para expresarlo de modo imaginario: en el primer caso vemos el mundo constituido por los colores básicos (rojo, amarillo, azul), lo que nos imposibilita de apreciar los matices o la diversidad de tonos y combinaciones que existen.

La práctica artística y literaria se fundamenta en una lógica paraconsistente que supera a la formal que rige la representación anti entrópica propia del saber racional y la ciencia. Solo si a la conjunción o identidad, la disyunción o diferencia y a la implicación, le adjuntamos otras opciones obtendremos una visión más precisa. Con la equivalencia o alternancia y la diferencia o disidencia ampliaremos nuestra perspectiva lo que nos posibilita percibir los matices y grises existentes, sin excluir nada y sin temor a la contradicción. En tal sentido, la lógica paraconsistente de Newton da Costa amplió con su propuesta en términos performativos la lógica clásica al incorporar la lógica de los mundos posibles de la ficción artística y literaria. Ambas cuestionan los principios del tercio excluido y la razón suficiente del racionalismo y el empirismo. Se acepta así que el efecto que un discurso literario pretende generar puede ser afectivo o emocional, de conformidad con los aportes de las ciencias cognitivas para las que son formas cognoscitivas tan importantes como la racionalidad.

Cuando enfatizamos que el uso performativo o realizativo del discurso literario busca más que transmitir información explícita generar un efecto en el interlocutor, lo diferenciamos del uso referencial o constatativo de las palabras que solo constatan un estado verdadero o falso. El arte y la literatura pertenecen al ámbito de la estética como acontecimientos simbólicos e imaginativos. Es decir, en palabras de Slavoj Zizek, no se trata de un suceso, dato o fecha, sino que un acontecimiento o efecto que parece exceder sus causas y crea un hueco al separar un efecto de sus causas. La semiósfera o cultura, como espacio de sentido que rodea a la sociedad humana, establece la significación. Ámbito y dimensión simbólica humana donde se producen, interpretan y funcionan los signos. Campo imaginario que se rige por una verosimilitud cambiante, heterogénea y compleja, imposible de reducir al criterio de causalidad mecánica.

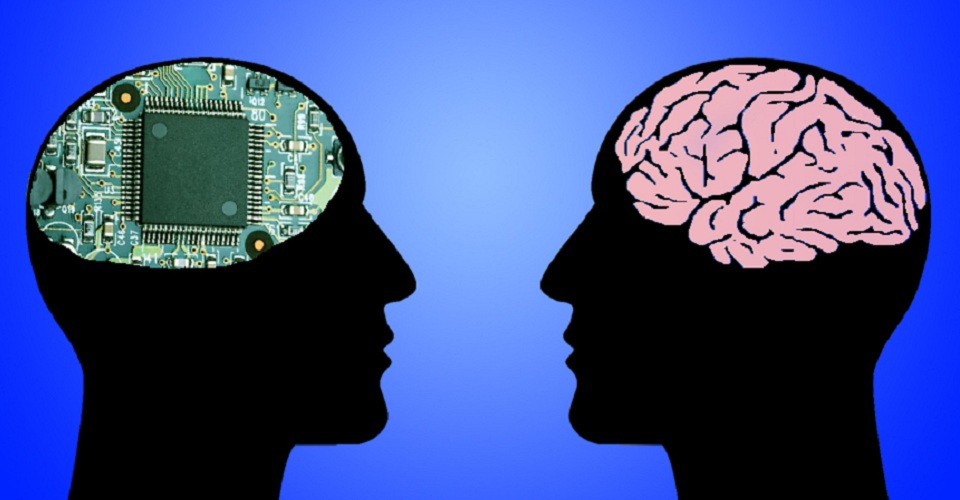

El algoritmo que rige la IA se nutre de una óptica mecanicista y empírica, mientras que la imaginación simbólica del uso literario performativo posee una visión dialéctica y una fenomenología intuitiva, creativa y cíclica como las matemáticas imaginarias y la física de lo complejo. Pretender que la fórmula operativa de un Chatgpt responda como la mente humana deviene una tarea difícil, sino imposible. Sin embargo, persistimos en el experimento al precisar de modo reiterativo y unívoco la solución solicitada al chatbot (GPT o transformador generativo pre entrenado y personalizado) al indicar: “trata de enfocar la tarea como la respuesta de un estudiante que habla desde su propia experiencia de mundo e intenta explicar el efecto imaginario que le suscitó la lectura del relato”. Su respuesta fue muy ilustrativa:

Cuando leí el relato un desconcierto me obligó a reflexionar… siguiendo a van Dijk, completé los vacíos narrativos con inferencias y conocimientos previos… Un dinosaurio, imposible hoy en la realidad, solo puede venir de un sueño o de un pasado remoto. Esa incongruencia temporal me inquieta y me involucra: como lector, me vuelvo co-creador del mundo narrativo… el dinosaurio como símbolo de algo antiguo… me interpela y recuerda que ciertos problemas que creíamos superados aún nos acompañan…” me confirma que la literatura puede ser brevísima y aun así profunda. (…) Cierro el libro sintiendo que he despertado también: comprendo que, al abrir los ojos de la conciencia, los “dinosaurios” de nuestra realidad siguen allí, esperando que los enfrentemos.

Al solicitarle las fuentes empleadas para la respuesta nos mostró un dato histórico que desconocíamos:

Por ejemplo, en ciertos contextos históricos de Latinoamérica, muchos lectores han visto en “el dinosaurio” un símbolo de algo viejo, poderoso y obstinado que se resiste a desaparecer –en particular, una metáfora de regímenes autoritarios o del status quo político. No es casualidad que en México se popularizara la asociación del “dinosaurio” con el partido hegemónico que gobernó durante décadas. De hecho, en la historia política mexicana el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue comúnmente apodado “el dinosaurio” por su antigüedad y persistencia en el poder, al punto que tanto el partido como sus caciques eran representados en caricaturas como dinosaurios (El dinosaurio - Wikipedia, la enciclopedia libre). En ese contexto cultural, el microrrelato de Monterroso adquirió una lectura claramente ideológica: “Cuando despertó, el PRI todavía estaba allí.” La frase se convirtió casi en un aforismo citado en artículos y análisis para expresar desilusión ante la continuidad del viejo régimen (El dinosaurio - Wikipedia, la enciclopedia libre). Esta es una interpretación políticamente cargada donde el dinosaurio representa la pervivencia de una estructura de poder arcaica pese al deseo de cambio.

Evidentemente, la respuesta por analogía sigue la lógica causa-efecto, pero carece del valor afectivo y emocional inherente al uso performativo o realizativo propio del efecto estético-literario. Lo que nos permite entender que para el Chatgpt el conocimiento es opuesto a la afectividad y la emoción, lo que precisamente para las ciencias cognitivas actuales resulta más importante que la información porque impone sobre un criterio de verdad una imaginaria superación de los principios de tercio excluido y razón suficiente. Problemática que en el plano de los ordenadores cuánticos (qubits) requeridos estamos recién en sus inicios, pues se necesitarían mínimo mil quinientos ordenadores avanzados que demandan inmensas inversiones económicas. Basta señalar que en este 2025 tenemos en 5 países del mundo 105 qubits (que han requerido 23 billones de dólares de inversión). En consecuencia, para lograr los 1395 qubits faltantes la fecha mínima para lograrlo es 25 años, lo que significa que tal vez en el 2050 nos alcanzará el futuro, sin considerar el costo exorbitante.

Esto no es impedimento para las cúpulas milmillonarias que manejan geopolíticamente en planeta. Estas buscan imponer un tecno absolutismo que controle a la población mundial a su antojo, en base a que revisaría toda la interacción comunicativa de las personas y destierre todo efecto emocional en los mensajes como un defecto peligroso. Realidad anticipada en la novela distópica de George Orwell 1984 y su neolengua castradora de toda crítica subversiva. Como única esperanza la resistencia humanista se vería obligada a usar el lenguaje poético o literario para gestar la revuelta del mañana. Es decir, la conspiración hablará a través de refranes o poemas donde la diferencia entre lo dicho y lo comunicado, entre los explícito y lo implícito, solo los seres humanos serán capaces de comprenderlo. Esa luz de libertad salvará a la humanidad, siempre y cuanto el pensamiento crítico, la lectura activa y el efecto de disidencia se recuperen pronto en la formación y educación de los jóvenes. Para terminar, compartiré esta anécdota. En un curso de análisis de discurso, solo uno de veinte estudiantes, respondió a la misma pregunta como examen final de una manera por la que obtuvo una alta calificación:

Lo que distingue a las fábulas de Esopo de las de Monterroso no radica en la naturaleza oral o escrita, antigua y moderna ni cualquier otra diferencia relativa al autor, al objeto ni a ambos. El escritor guatemalteco deja al lector la tarea de establecer la moraleja del texto. Es decir, más que relatar una historia con un mensaje explícito la intención del uso del lenguaje literario pretende constituirse en un acontecimiento que genere un efecto estético en el lector. Pese a su concisión (son siete palabras) y brevedad (una oración) me transportó a una experiencia anterior que marcó mi comprensión del mundo y sobre mí mismo. Apenas tuve la edad para tener enamorada la llevé y “mostré” a mis amigos en una fiesta de cumpleaños. Hice ostensión de mi machismo cuando le ordené que me sirviera un refresco y me lo trajera. Ella se negó y en voz alta me increpó calificándome de “dinosaurio” por las ideas pasadas y la conducta típica de quien considera a la mujer novia o esposa como una sirvienta exclusiva. Fui víctima de la burla y el escarnio de mi grupo de amigos que hasta ahora se dirigen a mí con el apelativo de “dinosaurio”. Cuando leí el relato por primera vez me hizo revivir esa experiencia y me actualizó la pregunta: ¿qué otros prejuicios todavía no he superado?

Ilustración: www.radioenciclopedia.cu

Compartir en

Comentarios

Déjanos un comentario

Visita mas contenido

Da clic Aquí para que revise otras publicaciones sobre Política